Klimawandel-Spezial

Fünf Problemzonen der Klimakrise

Ein Jahr ohne Marillen, ein See ohne Wasser, das Verschwinden des Apollofalters, wenn Berge bröckeln und eine Verschnaufpause für den Wald.

Warme Winter. Oder: Ein Jahr ohne Marillen

Das Jahr begann so überraschend warm, dass sich viele frühzeitig aus der Deckung wagten. In der Wachau trieben die Marillen schon im März aus, viel zu früh, und als dann doch noch Frost kam, erwischte es die Natur (und damit auch die Bauern) auf dem falschen Fuß. Acht strenge Frostnächte hintereinander zu einer Zeit, als die Bäume schon in der Blüte standen oder sogar schon kleine Früchte hatten, das war einfach zu viel, sagt Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marillen: „Die Marillen erfroren eiskalt.“ Und das traf wiederum die Marillenbauern mit ungebremster Wucht. Selbst die kostspieligen Bemühungen, die Bäume mittels Frostkerzen oder Öfen vor den Minusgraden zu schützen, halfen kaum. Die Bauern in der Wachau konnten 2020 bis zu 90 Prozent weniger Marillen ernten. Ähnlich erging es auch den Marillenbauern im Weinviertel.

Aber was war wirklich das Problem? Kaltlufteinbrüche Ende April und Anfang Mai sind ja nichts besonders Ungewöhnliches: Der Volksmund hat dafür sogar die sogenannten Eisheiligen erfunden, die Namenstage jener drei Heiligen Mitte Mai, zu denen es immer wieder zu Nachtfrost kommt. Der Punkt ist aber, dass die Natur normalerweise zu dieser Zeit nicht in dem Entwicklungsstadium ist, in dem sie im Vorjahr bereits war. Dementsprechend schlägt der Frost dann umso härter zu. Spätfröste sind in den vergangenen Jahren zwar meist weniger stark und kürzer ausgefallen, allerdings sind sie nicht an den Klimawandel geknüpft. „Die Modelle zeigen, dass trotz der allgemein wärmeren Temperaturen das Wetter eher gleich bleibt und damit auch Spätfröste immer wieder vorkommen können“, erklärt Klaus Haslinger, Klimaforscher bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Für die Marillenbauern ist das keine gute Nachricht. Denn der Klimawandel hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt, dass sich Vegetationsperioden verändert haben und Pflanzen immer früher austreiben. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich pro Jahrzehnt die Blüte im Schnitt um zwei bis fünf Tage im Kalender nach vorne verschoben. Im vergangenen Jahr zeigte sich diese langfristige Entwicklung so: Weil der Winter wärmer war – im Februar hatte es gar um 4,1 Grad mehr als im langjährigen Durchschnitt –, trieben die Pflanzen zeitiger aus. Bei der Marille waren es rund zwei bis drei Wochen, bei Apfel und Kirsche ein bis zwei Wochen. „Wenn Pflanzen noch nicht stark ausgetrieben sind, können sie sich von Kälteeinbrüchen schnell erholen“, sagt Klimaforscher Haslinger. „Stehen sie allerdings schon in Blüte, sind die Schäden durch die Kälte viel massiver und es entstehen Ernteausfälle. Frühblüher sind durch den Klimawandel wesentlich vulnerabler geworden.“

Trockenheit. Oder: Ein See ohne Wasser

Dem sogenannten „Meer der Wiener“ ging es 2020 ebenfalls nicht wirklich gut, und das lag nicht nur daran, dass die Wiener im Sommer nicht weit wegfahren konnten und deswegen zu Zigtausenden den Neusiedler See stürmten. Vier Jahreszeiten nacheinander hatten dem See arg zugesetzt: Im Sommer 2019 war es heiß, im Herbst, Winter und Frühling war es ungewöhnlich mild und vor allem niederschlagslos. Als die Seesaison dann im Mai losging, stand der Wasserpegel auf 115,18 Meter über der Adria, das ist einer der niedrigsten Werte der Geschichte. Er war so niedrig, dass Segler Probleme hatten, aus den Häfen auszulaufen, und Standup-Paddler und Surfer beim Kentern wirklich aufpassen mussten, sich nicht den Kopf anzuschlagen – und zwar nicht an ihren Brettern, sondern am Seegrund. Und da hatte der Sommer noch gar nicht richtig begonnen. Wie würde es wohl im August aussehen? Trocknet der Neusiedler See vielleicht sogar aus?

Die Frage nach einer möglichen Austrocknung wurde schon öfter gestellt. Etwa 2003, als die Pegelstände noch tiefer waren. Um sie zu beantworten, muss man die Hydrogeologie des Neusiedler Sees verstehen. Der mit 135 km2 flächenmäßig zweitgrößte See Österreichs wird zu 80 Prozent aus Regen gespeist, der Rest kommt aus kleineren Flüssen wie der Wulka. Da der Neusiedler See ein sogenannter „Endsee“ ist, also keine Abflüsse hat, wird er zu 90 Prozent durch Verdunstung entwässert. Der Wasserspiegel hängt also direkt von Niederschlag und Temperatur ab – zwei Parameter des Klimawandels. Und die Prognosen diesbezüglich zeigen in eine eindeutige Richtung: Laut einer Studie von Austrian Institute of Technology und Naturschutzbund Burgenland aus 2013 könnten die durchschnittlichen Temperaturen der Region Neusiedler See bis zum Ende des Jahrhunderts im Durchschnitt um bis zu vier Grad im Sommer steigen. Gleichzeitig könnten in den Sommermonaten die Niederschlagswerte um bis zu 50 Prozent zurückgehen. Der Neusiedler See ist noch in einer anderen Hinsicht etwas seltsam: In seiner fast 15.000-jährigen Geschichte kam und ging das Wasser. Unzählige Male dehnten sich die Ufer ganz natürlich bis an die Ränder der Dörfer aus, genauso oft stand der See kurz vor der Austrocknung oder war, so wie in den 1870er Jahren, über mehrere Saisonen hinweg gänzlich ohne Wasser. Für einen Steppensee ist es normal, dass der Wasserstand rhythmisch schwankt. Seit dem Vorliegen der Messdaten veränderte sich der Pegel um bis zu 90 Zentimeter. In einem Jahr allein kann das Auf und Ab einen halben Meter betragen. Zweifelsfrei wäre eine Austrocknung für Wirtschaft und Arbeitsplätze ein großer Verlust.

„Ökologisch sind Trockenphasen aber sehr wertvoll“, sagt Harald Grabenhofer, Abteilungsleiter Forschung beim Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. „In der Geschichte sieht man außerdem, dass der See nach einer Trockenphase immer wieder zurückkam.“ Bekanntermaßen trocknete der Neusiedler See 2020 nicht aus. Denn der Sommer war nass und der Pegelstand ging nach oben. „Eine Austrocknung ist ein längerer Prozess. Es müsste ein paar Jahre hintereinander niederschlagsarme Winter und sehr heiße Sommer geben“, sagt Grabenhofer. „Für heuer schaut es nicht danach aus.“

Was danach kommt weiß aber noch niemand.

Artensterben. Oder: Das leise Verschwinden des roten Apollofalters

Es gibt wenig heimische Schmetterlinge, die so viele Fans haben wie der Rote Apollofalter, und wer einmal einen gesehen hat, den wundert das gar nicht. Der Rote Apollofalter ist nämlich ausnehmend hübsch: Seine Brust ist hellgrau bis schwarz, die Flügel sind weiß mit schwarzen Flecken. Am Hinterflügel leuchten Augenflecken im knalligen Rot mit einer zart schwarzen Umrahmung. Aber wie lange gibt es ihn bei uns noch? Das ist schwer zu sagen. Denn der Klimawandel setzt ihm heftig zu. Der Apollo liebt sonnige Plätze mit steinigem Untergrund wie Felshänge und Geröllhalden im Hügelland und Mittelgebirge. Früher war er auch in außeralpinen Gegenden heimisch, im oberösterreichischen Strudengau etwa, im Südburgenland und im Wein- und Waldviertel. Aber dort gibt es ihn schon lange nicht mehr, und allmählich wird es für ihn auch in den Alpen ungemütlich. Selbst in Gebirgslagen geht er zurück. Der Rote Apollo gilt laut der Roten Liste als gefährdet. Warum das so ist, kann nur vermutet werden.

Sehr wahrscheinlich spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Etwa, dass beweidete Flächen weniger werden und die Nahrungspflanzen des Apollo, die Weiße Fetthenne und die Waldfetthenne, verschwinden. Ein wesentlicher Faktor ist aber auch der Klimawandel: „Wir wissen, dass der Schmetterling warme Sommer liebt“, sagt Artenschutzexperte Bernhard Kohler vom WWF. „Aber für sein Überleben braucht er ebenso kalte Winter. Und die werden in niedrigen Lagen immer weniger.“ Die winzig kleinen Raupen des Falters überwintern in der Eihülle auf den Blättern der Fetthenne. Kälte ist für die Raupe kein Problem. Das Schlimmste aber sind abwechselnd kalte und warme Phasen. Und vor allem Nässe – statt Schnee – vertragen die Raupen gar nicht gut. Wenn der Winter zu warm ist, schlüpfen die Raupen und sterben bei einer neuerlichen Kaltfront. Mit diesem Problem sind die Apollos übrigens nicht alleine: Alle kälteangepassten Tiere tun sich mit den warmen Wintern schwer. Siebenschläfer beispielsweise kommen früher aus ihren Baumhöhlen und finden dann kein Futter. Sogar Mäuse leiden, wenn es keine durchgängige Schneedecke gibt, die vor bitterer Kälte schützt. WWF-Experte Kohler: „Wenn eine Schmetterlingspopulation schon sehr klein ist, dann kann ein besonders extremes Jahr dazu führen, dass die Art gänzlich verschwindet.“

Noch ist der Rote Apollofalter da, aber wie lange noch?

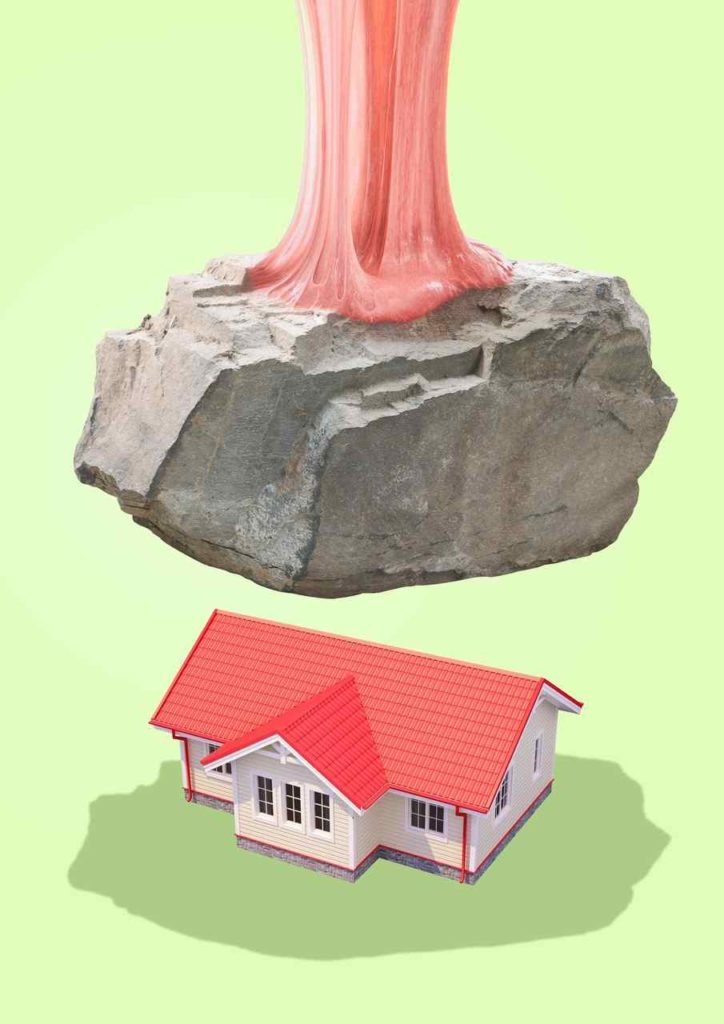

Wärme im Hochgebirge. Oder: Wenn die Berge bröckeln

Es waren tragische Meldungen, die uns im vergangenen Sommer erreichten: In der Steiermark stürzten Anfang Juli mehrere Gesteinsbrocken auf eine beliebte Aussichtsstelle und erschlugen drei Wanderer in der sogenannten Bärenschützklamm. Nur zwei Tage später knallte ein Gesteinsblock so groß wie ein Sattelschlepper auf einen Parkplatz in der beliebten Tscheppaschlucht in Kärnten. Dass der 120 Tonnen schwere Koloss niemanden verletzte, war reines Glück. Im Pongau, etwa 170 Kilometer Luftlinie entfernt, löste sich wenig später ein zwei Kubikmeter großer Felsblock aus der Wand und stürzte Hunderte Meter in die Tiefe. Ein Kind wurde getroffen und verstarb.

Im Juli schien es, als würden unsere Alpen wie von Geisterhand zerbröseln. Es verging keine Woche, in der nicht irgendwo ein Felssturz gemeldet wurde. Und das, nachdem derartige Vorfälle nach den Aufzeichnungen des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in den vergangenen Jahren ohnehin massiv zugenommen hatten. Was ist da los?

Im Prinzip gibt es Felsstürze, Steinschläge und rutschende Hänge, seit sich die Alpen aus den Sedimenten eines Urmeers in die Höhe geschoben haben. „Hochgebirge sind nicht unverrückbar, so viel steht fest, aber in den letzten Jahren verzeichnen wir eine signifikante Zunahme von Gesteinsbewegungen“, sagt der Klimatologe Stefan Reisenhofer von der ZAMG.

Reisenhofer forscht zu Permafrost am Sonnblick-Observatorium am Alpenhauptkamm in Salzburg, jener Eisschicht also, die seit Jahrhunderten gefroren ist und jetzt vielerorts auftaut. „Durch das Schmelzen des Permafrosts verlieren Felsen mancherorts ihren Kitt und stürzen ins Tal.“ Ein Phänomen, das sich in sogenannten Hitzejahren deutlich häufiger bemerkbar macht. 2020 war ein solches Jahr, genauer gesagt, das heißeste, das jemals in den Alpen gemessen wurde. Dabei ist der schmelzende Permafrost nicht die einzige Ursache für Gesteinsbewegungen – auch an anderen Stellen nagt der Klimawandel an dem Hochgebirge. Bei steigenden Temperaturen schmilzt nämlich auch mehr Schnee und Wasser dringt in die Felsspalten. Langfristig, so Reisenhofer, baue sich dadurch enormer Wasserdruck auf, der mancherorts wie Sprengstoff wirkt. Überhaupt gehen Geologen und Klimaforscher davon aus, dass Wasser eine entscheidende Rolle bei Gesteinsbewegungen spielt. Die durch den Klimawandel verstärkt auftretenden Starkregenereignisse etwa lösen die Steine aus den Fugen, Felsen werden so regelrecht ausgespült. Und das kann sehr gefährlich werden.

Hitzewellen. Oder: Eine Verschnaufpause für den Wald

Im Frühling sah es für Österreichs Wald gar nicht gut aus: Es war viel zu warm und hatte viel zu wenig geregnet, und das war nicht das erste schlechte Quartal für die Natur. Schon im Sommer 2019 war es viel zu heiß gewesen, im Herbst gab es sehr viel Wind und Sturm, und all diese Phänomene sind schlecht für die Bäume. In erster Linie, weil sie ihrem im Moment größten kleinen Feind so massiv in die Karten spielen – dem Borkenkäfer. Vor allem in den österreichischen Tieflagen hat er sich bei der für ihn günstigen Witterung durch die Wälder gefressen wie durch ein „All you can eat“-Buffet. Anfang 2020 sah es so aus, als könnte es in diesem Jahr so weitergehen, und das wäre verdammt schlecht – denn die Holzlager waren lange Zeit noch voll mit dem Schadholz aus 2019 und davor. Doch dann kam der Regen – und alles wurde verhältnismäßig gut. „Der Regen und die überraschend kühlen Temperaturen haben dem Wald eine dringend notwendige Verschnaufpause verschafft“, sagt Norbert Putzgruber, Leiter der Stabsstelle Wald, Naturraum und Nachhaltigkeit der Österreichischen Bundesforste. „Das sind die Bedingungen, die dem Borkenkäfer nicht liegen. Und das war wirklich gut für uns.“

Nichtsdestotrotz macht der Klimawandel den heimischen Wäldern enorm zu schaffen. Massive Stürme und vor allem die Invasion des Borkenkäfers haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass Wälder geerntet werden mussten, die dafür gar nicht vorgesehen waren. Bei großen, österreichweit tätigen Waldbesitzern wie den ÖBf schnellt die sogenannte Schadholzmenge an der gesamten Holzernte mittlerweile schon fast jedes Jahr auf mehr als 80 Prozent hinauf. Ob es hier in naher Zukunft zu einem Turnaround kommt, bleibt abzuwarten, weil ebenso viele Naturereignisse den Wald beeinträchtigen. Auf lange Sicht wird das auch zu einer massiven Veränderung des Baumbestands in Österreich führen. In den niedrigeren Lagen sollten mehr Wälder aus Bäumen bestehen, die auch bei trockeneren Bedingungen wachsen wie etwa Weißtannen, Kiefern, Eichen oder auch Lärchen. Und dann wäre es günstig, wenn sich der Anteil der Mischwälder in Österreich erhöht: Sie sind durch die Bank witterungsresistenter. Reine Fichtenwälder wie heute wird es in Zukunft weit weniger geben – und wenn, dann werden sie in höheren Regionen wachsen.

Die Bundesforste haben deshalb das Projekt „Wald der Zukunft“ gestartet, in dem die österreichischen Wälder gezielt an die veränderten Klimabedingungen angepasst werden. Aber das wird wohl bei den meisten Waldbesitzern passieren müssen – und das kostet auch.

Die ÖBf beziffern die Kosten des Klimawandels auf ihren Flächen im Jahr 2020 mit 48 Millionen Euro – so viel kosteten die Einsätze zur Borkenkäferbekämpfung, die Aufforstungen für den klimafitten Wald und andere Klimaschutzmaßnahmen. Und die Tendenz ist stark steigend.